余靖(1000—1064年),原名希古,字安道,韶州曲江(今广东韶关)人。余靖在宋仁宗天圣二年(1024年)中进士,累官至工部尚书。

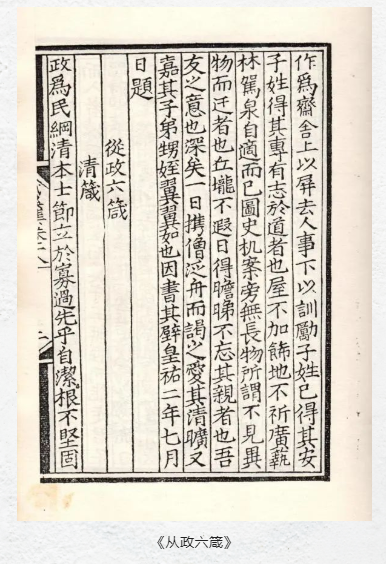

余靖非常注重自身修养,他认为“君子之道,行之当世以为范,言之后世以为稽”。这在他写的《从政六箴》中有深刻体现,他提出“清、公、勤、明、和、慎”六字为官箴言。《从政六箴》是他一生自觉自律的写照,也是他个人立身行事的座右铭,他奉守不移,做人做事,皆讲准则。

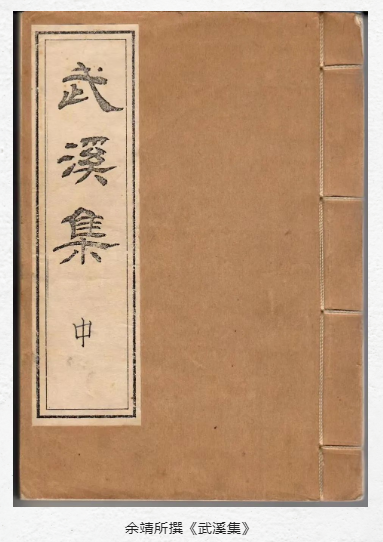

苏洵在《上余青州书》中对余靖的人格大为推崇,认为“明公之余进退事,盖亦绰绰乎有余裕矣”,“世俗之人纷纷于富贵之间而不知自止,达者安于逸乐而习为高岸之节,顾视四海,饥寒穷困之士……习为贫贱之所摧折,仰望贵人之辉光”,“而明公亦岂有以自轻而自重哉?洵以为明公之习于富贵之荣,而狃于贫贱之辱”。也就是说当世人纷纷追寻富贵,忧愁贫贱时,余靖却能将功名得失不系于心,轻富贵而安贫贱。

余靖为人正直,敢于直谏。范仲淹因主张政治改革,推动以“整顿吏治”为中心的庆历新政,得罪了权贵,皇帝听信谗言把范仲淹贬迁外地。朝臣虽然同情范仲淹的遭遇,但不敢谏言。但刚调入京城且官卑职微的余靖却挺身而出,冒死谏言,表述范仲淹的忠心,结果余靖也被贬谪出京。

余靖为官清廉,忠于职守。他无论是做地方官还是做京官,一直廉洁自律。在他任尚书左丞、广南东路经略使、知广州期间,到各地检查工作,地方官送他端砚、图章等物品,但他拒绝别人赠送,自己掏钱买下。朝廷赏的银钱,他都分文不取,封存于广州军资库内。同时他提倡轻车简从,上任卸任,从不要人迎送,破除官场中迎来送往的恶习。正如朱熹在《四朝名臣言行录》中对余靖的记载:“余靖从广州北归时,不取南海一物。其廉洁谨行,可见一斑”。

余靖体恤民心,认为“民为邦本”,为政要“厚农桑”、“宽民力”,给民以生路。面对当时阶级矛盾激化,不断发生农民起义(“民乱”),而统治者只是一味镇压的现实问题,余靖上疏《论御盗之策莫若先安民》,提出治“乱”之本在于废除暴赋横敛,让百姓安居乐业。

余靖为官40年,不论是做地方官,还是做京官;不论遭贬谪,还是被提拔,他都始终坚持将清廉、公正、勤勉、明察、宽容、慎重六箴作为自己为人处世的原则。

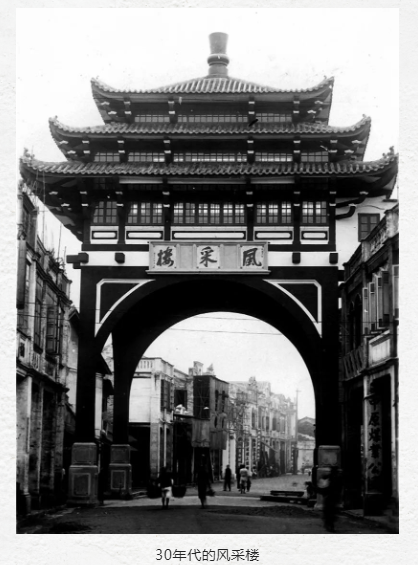

千百年来,余靖一直是韶关人民的骄傲和光荣,人们争相传诵他的事迹,还常常以他的风采来命物命事。