11月4日-11月19日,一场“千五春秋,百代传承——南华禅寺历史文化展”在南华禅寺曹溪讲坛举行。作为素有“岭南禅林之冠”美誉的千年古刹,南华禅寺自梁建寺至今已逾1500多年。鲜为人知的是,南华禅寺珍藏着自北齐以来的历代文物多达500多件,其中不乏国内外罕见的珍品、孤品,更有大量的国家一级文物,犹如一座“活着的博物馆”。在本次展览中,共展出南华禅寺历代珍藏的文物53件(套),均为首次公开向公众展出。

“最古老”的文物:它距离南华寺建成仅五十余年

走进古树参天、浓荫遮蔽的南华禅寺,只见古刹北依象鼻山,南临曹溪水,一派肃穆气象。这里是禅宗创始人六祖惠能弘法之地,也是六祖圆寂后真身供奉之所,有世界“禅宗祖庭”之称。

据明万历《曹溪通志》记载:南朝梁武帝天监元年(502年),印度高僧智药三藏路经此地,见“山水回合,峰峦奇秀,叹如西天宝林山也”,遂建议地方官奏请武帝建寺。天监三年(504年),寺庙建成,梁武帝赐额“宝林寺”。从唐仪凤二年(677年)开始,禅宗六祖惠能大师在此弘法37载。宋开宝年间(968—976年)赐名南华禅寺,沿用至今。

本次展览年代最早的一件文物为北齐皇建元年铜佛像。该佛像为早年在南华寺内出土,其背面刻有“皇建元年五月五日,淳于忠为善养造佛像一区”铭文。也就是说,佛像造于北齐孝昭帝皇建元年(560年),距离南华寺建成的天监三年(504年)仅五十余年,当之无愧是南华寺1500多年历史的见证者。该铜佛像也是南华禅寺藏诸多文物中年代最早的一件,被人誉为“镇寺之宝”之一。

高约8厘米的这座佛像造型小巧精致,面型清秀,颔首垂眉,双目微闭。高髻佛像右手前伸,左手旁摆,佛像足踩莲座,座下为四脚方台,身后有圆光和背光,刻有纤细火焰纹,古朴之中不乏雅致。

据史料记载,两汉时期,佛教自印度传入中国,佛教造像艺术也随之落地中土。历经千年,逐渐形成了具有独特中国文化内涵的汉地造像艺术,以庄严典雅的形式记录佛教艺术与历朝历代中国人心中美好的愿望。纵观世界艺术史,没有哪门艺术像中国佛教造像那样执着于表现万般微笑,却又如此地打动人心。

数量“最多”、艺术价值“最高”的文物:北宋木雕五百罗汉像

“曹衣出水,吴带当风”。当记者漫步于展厅,和来自唐宋元明清等朝的各式雕像在刹那间相遇时,电光石火间脑中闪现出中国传统审美要素。

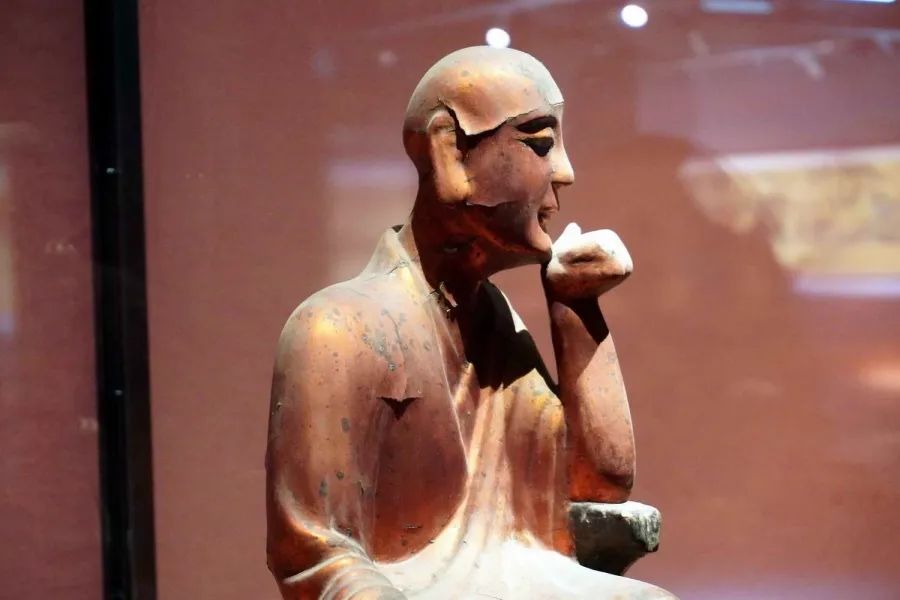

其中最令人流连忘返的,莫过于北宋木雕五百罗汉像群像。他们带着古朴的神情和睿智的沉思,从历史的帷幕深处如此亲近地向人们走来。尘世的喧嚣,名利的浮躁,都悄然地消隐于这微笑里,散发出岁月太平现世安稳的气息。

我国木雕罗汉群像源出于唐,及至宋,五百罗汉已普遍流行。但因日久年湮,历朝多劫,全国各地之古代木雕五百罗汉像多已无存,今能见到较完整且规模宏大者,唯有南华禅寺所藏的木雕五百罗汉中之360尊。

这批木雕不但数量多,而且都是稀世珍品。这些罗汉像姿态形象各异,造像生动逼真,更接近现实生活中的人,世间百态活灵活现,是我国现存北宋木雕五百罗汉造像的杰出代表。

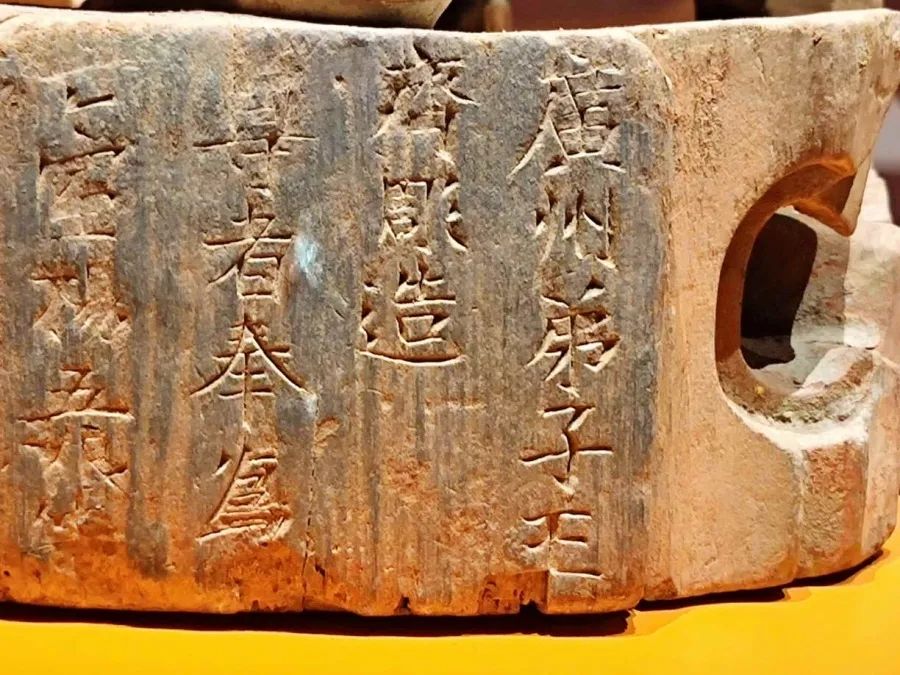

最难得的是其中有154尊造像座的正面刻有清晰可辨的铭文,这让人们能考证其雕造的准确年代、匠师、舍造者和组织者姓名。这为学者研究南华寺的历史和广州北宋时期的城坊建设、 佛教情况、 商业和海外贸易等问题提供了重要资料。

从铭文可以发现,这批雕像最早雕刻的是宋仁宋庆历五年(1045年),最迟是庆历八年(1048年)。时达四年,方凑齐五百之数。其中,铭文中“广州会首弟子杨仁禧”等字迹仍清晰可见。

中大历史系教授张荣芳解释说:“这360尊木雕罗汉像和154通铭文的造型、风格、行文格式等都是规范统一的。这说明当时广州的‘会首’把佛教徒、有所祈求的市民、商人、手工业者和家庭妇女等联系起来,在统一的地方,按捐造者的意愿,由工匠统一雕造罗汉像。‘会首弟子’杨仁禧就是组织者之一。”

从铭文中可以发现,标明捐造人所属州郡者,最多的是广州人,其次是泉州、连州、潮州、衢州,这些人都是寄居在广州的商人或僧人。如358号罗汉铭文所载:“镌造罗汉一尊,往韶州南华寺……”由此可以证明,这批造像是在广州雕好以后,再运至南华寺供养。

为什么会有那么多的外地人在广州活动?张荣芳教授认为:“泉州在北宋是仅次于广州的最大对外贸易港口,来往于泉州、 广州之间从事贸易的人必然不少。潮州是北宋时期广东重要的产瓷基地,客居广州的潮州人或许与外销瓷器有关。如此多外地人客居广州 , 是广州商业繁荣的象征之一。”

这批捐造者涉及到广州社会各个阶层,有军人、官眷、僧人、外贸商人头领、寄居广州的商人及其眷属、手工业者和市民。他们从庆历五年至庆历八年,在长达四年时间里,用柏木,也有楠木、樟木和檀香木等名贵木材,雕造了工艺如此精细的500罗汉像。

他们施像的目的,多数是为自己和家人及师友“祈福”“保安吉”“乞清吉”“乞延寿平安”“安乐平善”;或者 “追荐亡人”,甚至还有 “乞儿子一名” 者。

实际上,如此珍贵的文物在千百年间也遭遇劫难无数。1932年,中山大学学者罗香林先生游访南华禅寺后曾感慨地说:“大殿前,有楼矗立,即所谓‘罗汉楼’是也。昔年安置木刻罗汉,有北宋庆历题款,记造像缘由与姓氏,文字古朴。民八(民国八年)以后,一再遭劫……古遗鸿物,日就燍散,余登斯楼,盖不胜其惋痛大患也。”

1937年,虚云和尚重建南华寺时将这批木雕密藏于大雄殿内之三尊大佛的腹内,这才得以让今天之世人一睹这批瑰宝风采。

最像“谜”的文物:八思巴文圣旨“五百年来未遇识者”

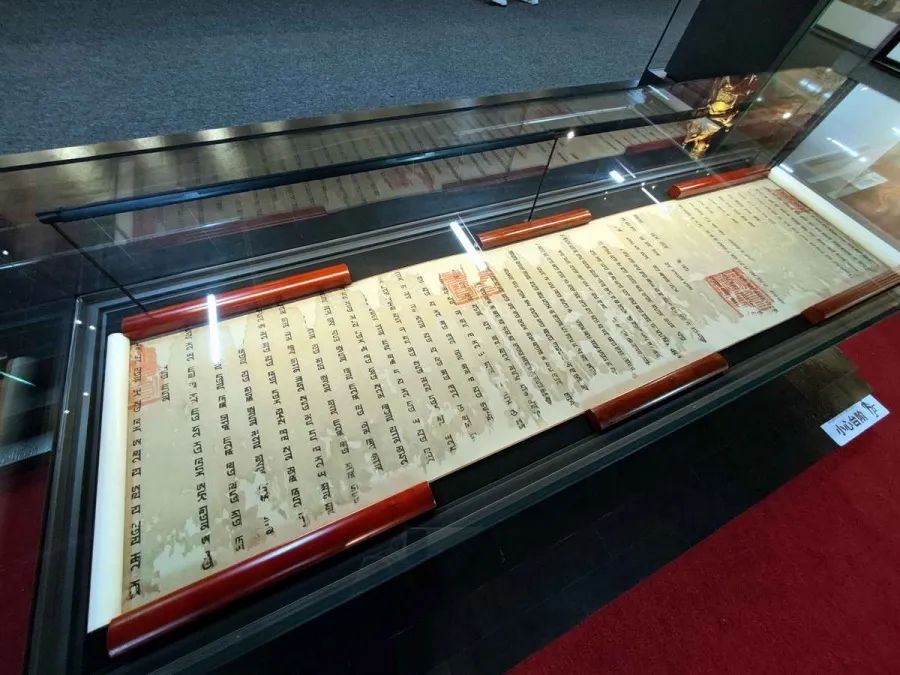

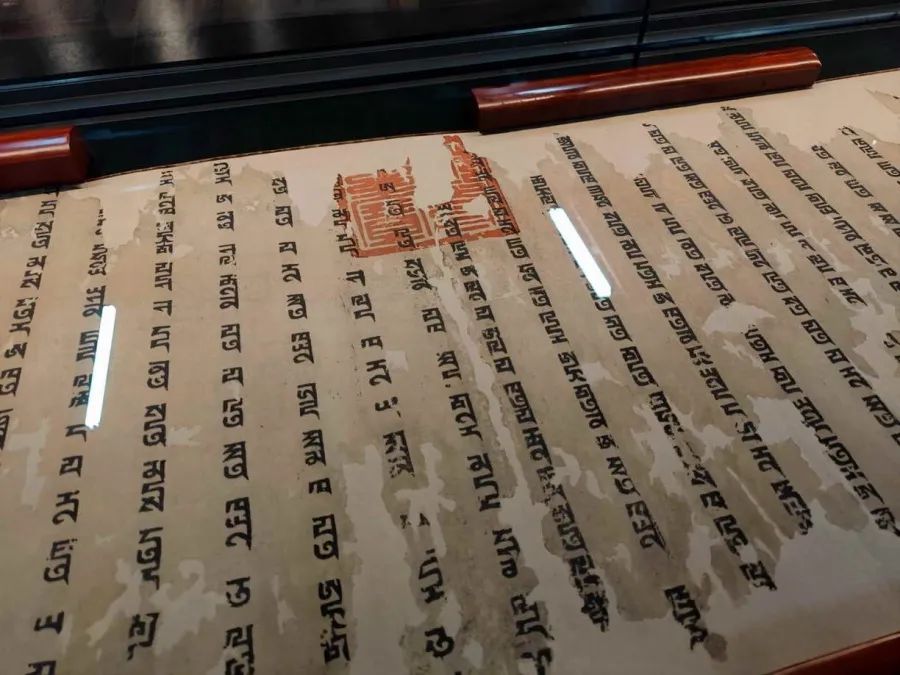

展览现场,一道残长157厘米,宽53厘米,尾部残缺的圣旨,字体工整但犹如“天书”一般,无人能知悉其中一二。这便是罕见的元代八思巴文书写的圣旨。

圣旨上钤朱红御印,全文由八思巴蒙古字写成,为元朝仁宗所赐。这件文物自明以来五百多年,在岭南未遇识者,直至20世纪80年代,学者们才揭开了它的神秘面纱。

中山大学的杨鹤书教授曾深度参与南华寺元代八思巴文圣旨的“破译”工作。他在事后撰文回忆道:“1978年春,我在广州市博物馆工作,出差南华寺作文物调查。南华寺管理处的林得众等负责同志,向我们出示了精心保藏的用少数民族文字书写的两件重要文物,并询问我们是什么文字,有无办法译读。我当时看出一种是八思巴蒙古字文物,另一种是藏文文物。我们当即将文物拍了照片。随后我将照片寄往中国社会科学院民族研究所,并建议派人来粤和我们共同考察、翻译这些文物。”

他回忆当时见到这份珍宝时的情景:“南华寺珍藏的两种少数民族文字文物,均系纸质墨书,用黄绫镶裱。因年代久远,纸已变灰黄。其中八思巴蒙古字文物宽55厘米,全长385厘米,文字共58行,上钤朱红御宝五方。因上面盖有汉字御宝,故可推知其为圣旨,但系何时所颁,内容如何?因文物本身尾部缺损,又不见诸文献记载,不能得知。”

记者查阅资料发现,八思巴蒙古字是元世祖忽必烈命其帝师“八思巴”创造蒙古新字。八思巴文的创制是一项浩大的系统工程,相传八思巴与各族精通语言学的学者一起,焚膏继晷、废寝忘食地殚精竭虑,前后花了近9年终于创造出一种有着41个字母的语言符号系统——八思巴文。

八思巴字体方形,共有字母41个,字1000多个,由左至右直行书写。据《元史·释老传》记载,八思巴蒙古字于至元六年(1269年)颁行全国,当时的公文即用这种文字书写。元朝亡后,八思巴字随之废止后失传。

学者们推测,这份圣旨可能有八思巴字和汉字两种文字,即八思巴字后附汉语译文。后来汉文部分连同八思巴字的尾部,可能因为各种原因缺失。

记者端详发现,这道圣旨上的印文是颜色鲜艳的朱红色,且似微微凸起呈浮雕状,非常奇特。当时经广东篆刻学专家黄文宽先生鉴定认为,“元朝玺印是油印印出来的,而非蜜印或水印。由于北、南宋之交发明了印油,元时已较广泛用油印。这种印油是用特殊的配方制成的,用它印出的字凸起呈浮雕状,可惜这种印油的配方现已失传了。”

在中国社会科学院民族研究所学者照那斯图的帮助下,20世纪80年代,人们终于破译了这道“天书”。原来该圣旨大意是要免除南华禅寺及所属戒院的赋税差役,令来往使臣官员不得住宿搅扰房院僧舍、不得侵占寺院的土地、河水、人口、牲畜、园林等。

记者查阅《元史》等文献发现,元朝许多寺庙拥有一定的田产,当时的寺庙不仅有田地,园林、财物、磨房、牲口等资产,甚至还拥有从事商业活动的店铺和当铺、船只、竹筏等交通工具。

如据《曹溪通志》卷一记载,至明朝时,南华寺的田产达18400多亩。这些财产都得到元统治者的保护。足见元朝的寺庙,很多实际上是一座大庄园。这对研究元朝岭南的社会经济制度,研究当时的生产关系提供了极有价值的物证。

最“皇家气象”的文物:14位皇帝下圣旨20余道

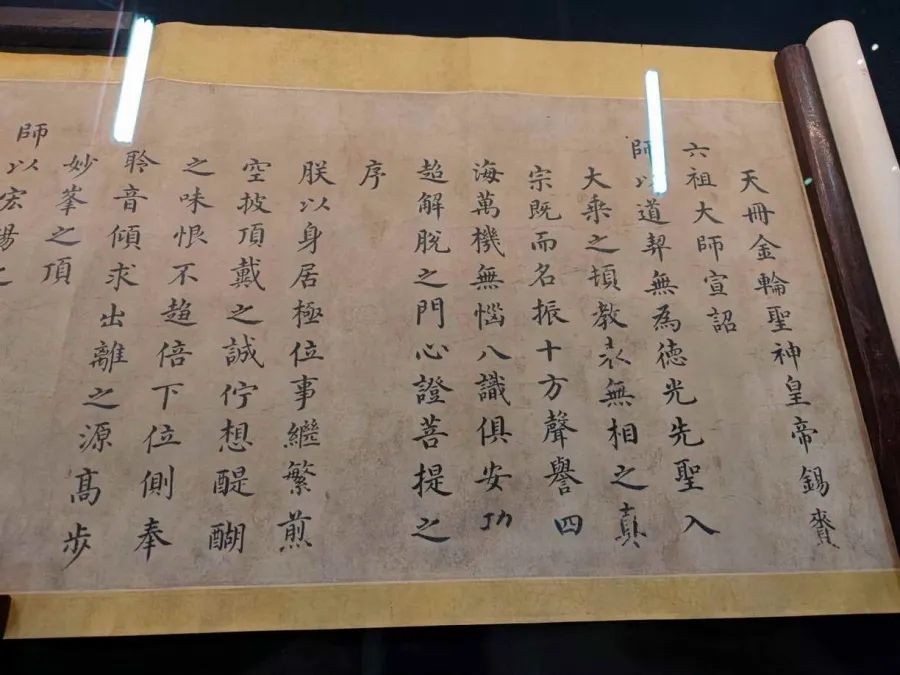

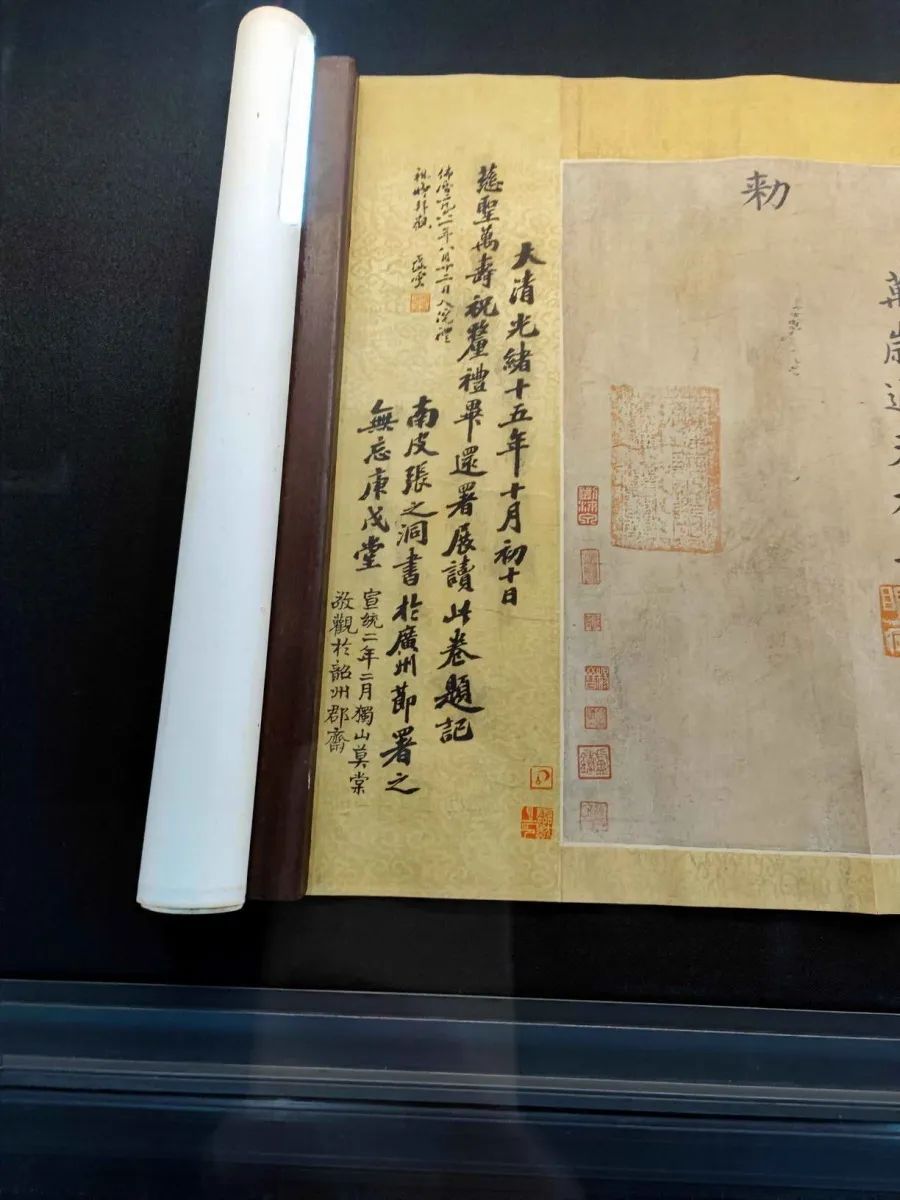

据《六祖坛经》《天圣广灯录》《曹溪通志》记载,自南朝梁至明代,共有十四位皇帝给南华寺下圣旨二十余道。仅唐一代,就下圣旨多达九道。此次展出的唐代万岁通天元年(696年)圣旨长1.4米,宽0.4米,楷书,首尾及边用绫装裱,为武则天赐六祖惠能大师,全文共210字。

圣旨部分原文如下:“今遣中书舍人吴存颖专持水晶钵盂一副、磨衲一条、白毡两端、香茶五角、钱三百贯,前件物微,少伸供养,以表朕之精诚。仍委韶州节加宣慰安恤僧徒,勿使喧繁寺宇。”

该圣旨上,清光绪十五年(1889年)两广总督张之洞题记仍力透纸背。但由于该圣旨上面没盖印玺,学者们从纸质和书体观察上认为,疑似明代的修复品。

细数“南华珍宝”

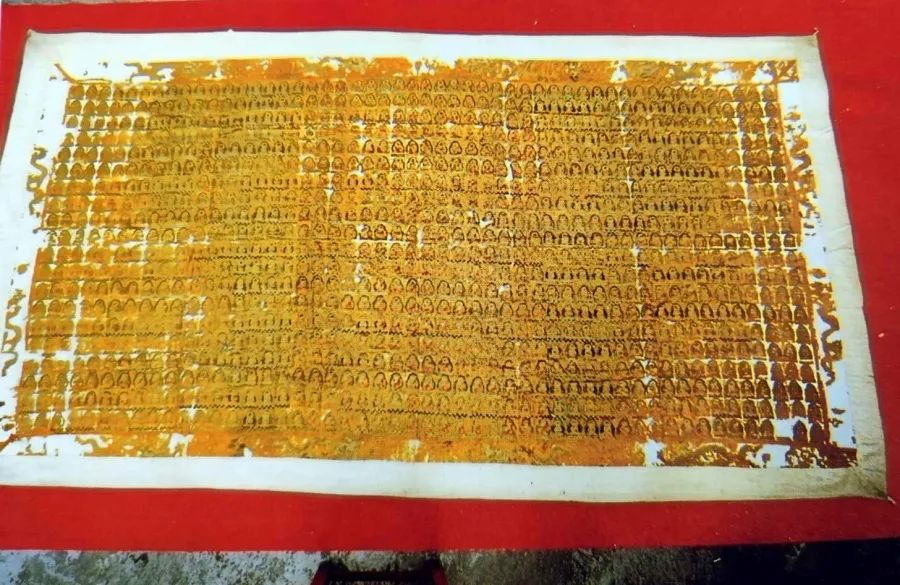

罕见唐代传世刺绣“千佛袈裟”

约公元695年,唐天册元年间,有人奉“千佛袈裟”至当时的宝林寺供养。千佛袈裟长2.086米,宽1.046米,杏黄色绢地。四周用金线绣出12条金龙,中间分50行,每行分别用金、朱红、柠檬黄和浅蓝等丝线绣出20尊佛像,共计1000尊。佛像全为蹦跃坐式,身后有灵光,手有入定、接引、说法、降魔、合掌等式。这是罕见的唐代传世刺绣作品。

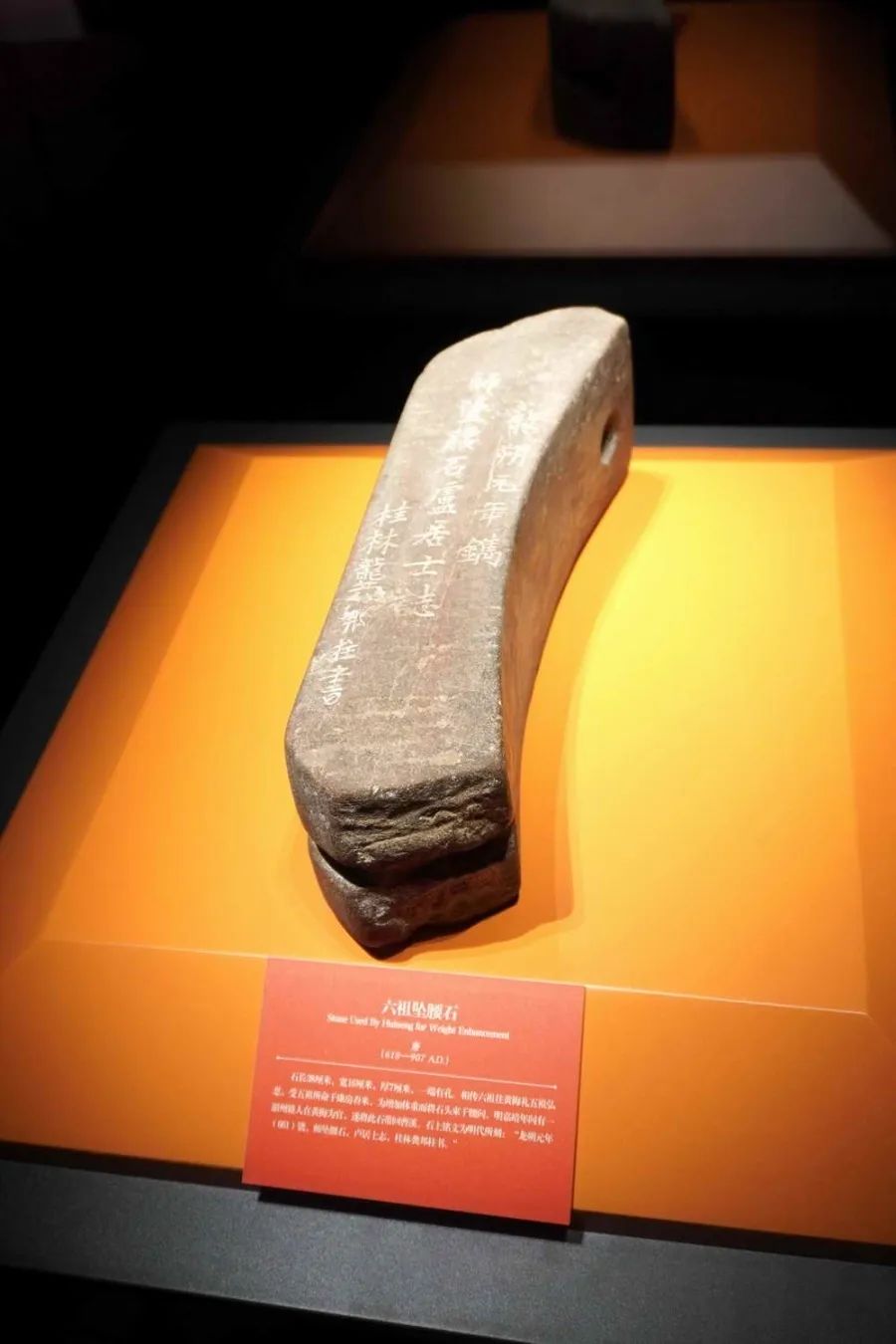

六祖坠腰石

六祖坠腰石,今世传有两块,一在湖北黄梅五祖寺,一在广东曲江南华禅寺。相传六祖往黄梅礼五祖,五祖令其往槽厂舂米。六祖把石束于腰间舂米。唐龙朔元年(661年),惠能受衣钵南归,石留黄梅。至明嘉靖年间,有一韶州籍人在黄梅为官,遂将此石带回曹溪。

该石为长方形,凹面呈腰状,长38厘米、宽12厘米、厚16厘米。旁刻楷书“龙朔元年镌,师坠腰石,卢居士志,桂林龚邦柱书”铭文。经鉴定,此石乃明代的复制品。

“南华晚钟”今犹在

“几杵响空弥野壑,一时和梵彻苍穹。”清代诗人廖燕一首《南华晚钟》记录了他聆听禅院钟声时那振聋发聩一刻。

据《曲江县志》载:南华寺有一铁钟和一铜钟。铁钟悬于南华寺大雄宝殿内,为南汉大宝七年(964年)铸,高1.7米,口径0.95米,重863公斤,为广东省内仅存的一口南汉钟。南宋铜钟悬于钟楼上。通高2.75米,口径1.81米,壁厚1.08厘米,有“宋乾道三年(1167年)江西隆兴府铸造”的铭文,寺内、民间皆称万斤大铜钟。

千佛铁塔及塔座

古称降龙塔的该塔安放于大雄宝殿前西侧鼓楼下。此铁塔分为塔身、塔座两个部分,塔座为五代南汉时的遗物,塔身为清雍正时的遗物。座又分为上下两部分,下半部为方形须弥座,四角铸金刚力士,每面正中各铸一狮子头,座沿及面均有铭文;上半部为圆形叠瓣莲花座,花瓣厚实,层次分明,莲面边沿有铭文。

“可饭千僧”的元代千僧锅

1936年,南华寺建香积厨时从土中挖出一个巨大无比的铁锅。铁锅高1.6米,直径达2.08米,壁厚25厘米;圆底弧壁,深腹,锅唇外折。由于历时久远,锅沿上铭文多已模糊难辨。据《粤东金石略》载,此锅铸造于元朝至元四年(1338年)。相传能煮白米数百斤,可饭千僧。

此外,南华寺内还珍藏大量其他文物精品,如古代名家王维、柳宗元、刘禹锡、苏东坡、明宪宗朱见深、清世祖福临等所撰写的碑记;明代的木雕天王像,民国时期重塑于大雄宝殿的泥塑群像等,都是举世闻名的文物珍品。

文、图/广州日报·新花城记者:卜瑜